Wie 2011 steht auch 2012 im Zeichen des arabischen Frühlings – viele Menschen in den arabischen Ländern hoffen auf den demokratischen Wandel – andere wollen einen islamischen Staat, und diese Differenzen werden nun in Ägypten, Syrien, Saudi-Arabien etc blutig ausgetragen. Letztlich sind insbesondere die Fundamentalisten in diesen Ländern nicht bereit, Demokratie zu praktizieren. Europa hat derweil zu viel mit seinen eigenen, durch hemmungslosen Wirtschaftsliberalismus losgetretenen Problemen zu tun. Euro-Krise, Bankenpleite, Staatsschulden – die mit genug Geld werden in der Krise noch reicher, der Rest bezahlt – und somit scheitert die „soziale“ Marktwirtschaft, was wiederum viele Menschen in rechten oder linken Extremismus treibt. Zwar schaffen wir es, eine Sonde auf den Mars zu schicken, die uns Bilder einer roten Wüste schickt, aber das Klima hier auf Erden spielt weiter ungehindert verrückt. In der Karibik und den USA etwa richtet Hurricane Sandy gewaltige Schäden an und im Sommer kommt es in den USA zu einer Jahrhundert-Dürre während in Europa im Februar 600 Menschen bei einer Kältewelle sterben und in der Arktis das Eis im Rekordtempo schmilzt. Die Toten im Pop-Business: Adam Yauch von den Beastie Boys stirbt. Ebenso Terry Callier und Donald „Duck“ Dunn von Booker T. & the MG's. 2012 ist nicht mit musikalischen Innovation gesegnet, aber das ist ja schon lange nicht mehr zu erwarten. Die Ausformulierung, Kombination und Ergänzung von Stilen scheint das probate Mittel zu sein, Neues zu schaffen. Natürlich ist elektronische Musik in allen Nischen immer wieder mit tollen Alben, Mixtapes oder EP's dabei. 2012 ist aber auch das Jahr der alten Männer: Dylan, Young, Donald Fagen und nach 30 Jahren auch Bill Fay machen schöne Platten. Auch die Swans mit The Seer sind keine jungen Spunde. Lana Del Rey macht als YouTube Phänomen, das jetzt auch Geld verdienen will, Alles richtig und wird nach kurzem Hype von den Hipstern für Aussehen und kalkuliertes Image beschimpft. Im Black Metal ist es – für die, die das mögen – ein gutes Jahr, im HipHop gibt es mit Kendrick Lamar einen wirklichen Innovator, der – wie Andere (Frank Ocean...) - zuvor Mixtapes ins Netz stellte, und auf diesem Wege Popularität fand. Es gibt etliche Künstler, die sich aller möglichen Stilmittel bedienen – insbesondere an den „Rändern“. Man muß nur suchen - und findet dann Schätze wie die junge Folksängerin Angel Olsen oder den alten Folkmusiker Steve Tilston, oder oder... oder auch Müll wie den süüüßen Teenie-Star Justin Bieber, oder die ach so niedlichen Owl City, oder Muse's inzwischen unerträglich aufgeblähten Stadion Pomp, oder die sportlichen Schönlinge von Maroon 5, die allesamt das Radio und die Download Charts beherrschen. Im Vergleich sind Adele mit ihrem 21 - Album oder Taylor Swift mit ihrem Country-Pop auf Red wenigstens erträglich.

Kendrick Lamar

good kid, m.A.A.d city

(Interscope,

2012)

Keine Innovation in 2012? - Denkste! - Immerhin gibt es Kendrick Lamar, den 25-jährigen aus Compton/CA, der schon früh als K-Dot diverse MixTapes auf die Welt losgelassen hat, der 2011 unter seinem bürgerlichen Namen mit Section.80 ein erstes Studioalbum veröffentlichte – zunächst nur als Download – der vom Who's Who des HipHop zu Recht gelobt und hofiert wird, der dem HipHop tatsächlich neues Leben einhaucht. Auch wenn er so gesehen doch nichts Neues macht? Der Erfolg von Section.80 führt zum Major-Vertrag und als good kid, m.A.A.d city erscheint, ist der Hype um Lamar schon so weit gediehen, dass es kein Wunder wäre, wenn das Album eine Enttäuschung wäre. Aber nichts da – Auf seinem Debüt hatte Lamar das Lebensgefühl seiner „Generation Z“ einfühlsam, klug und elegant beschrieben, das Leben in Zeiten von Polarisierung, Politisierung, wirtschaftlichem Niedergang, systematischem Unrecht insbesondere gegenüber Schwarzen, mit seinen Symptomen wie Drogenmissbrauch, Gewalt, Wahnsinn dargestellt... und er hatte all das so beschrieben, dass man zuhören musste. Das neue Album nun ist autobiographischer geprägt. Lamar beschreibt seine Jugend in Compton, in den von Gangs, Drogenhandel und Polizeigewalt beherrschten Strassen, er nutzt seine beträchtlichen Skills, um aus verschiedenen Perspektiven diverse Personen und Situationen zum Leben zu erwecken, er hat die Story und er hat die Texte und er bietet eine eine erlesene Gästeliste auf - mit Drake, Jay Rock und Dr. Dre (der auch aus Compton stammt). All das wird noch getoppt von Genre-Grenzen überschreitenden, ideenreich produzierten Tracks wie „The Art of Peer Pressure“ oder „Good Kid“. good kid, m.A.A.d city ist eine glaubhafte Coming-of-Age Story im klassischen Sinn, musikalisch auf dem neusten Stand, klug und elegant. Dass Lamar seine Stadt und seine Familie mit einer Mischung aus Liebe, Solidarität und Enttäuschung sieht, ist völlig authentisch, die Lyrics werden nicht umsonst bald in akademischen Kreisen als Lehrmaterial herumgereicht. Die Tatsache, dass Lamar's Stimme (in meinen Ohren) nicht die angenehmste ist, hat mir den Zugang zunächst schwer gemacht, die schiere Musikalität von good kid, m.A.A.d city aber ist überwältigend, man MUSS allerdings die Lyrics lesen und verstehen, um den kompletten Zugang zu finden. Dann wird es nicht nur zu einem modernen Klassiker des HipHop, sondern zu einem Klassiker der modernen populären Musik.

Frank Ocean

channel ORANGE

(Def

Jam, 2012)

Als ich die drei Mixtapes von The Weeknd im „Hauptartikel“ des Jahres 2011 beschrieb, habe ich postuliert: R'n'B hat inzwischen eine Relevanz, die ich bislang vermisste. Christopher Edwin Breaux aka Frank Ocean's 2011er MixTape Nostalgia, ULTRA ist fast genauso gelungen wie The Weeknds Trilogie – und auch wie Kendrick Lamar's Section.80 – aber er veröffentlicht 2012 mit channel ORANGE ein noch besseres Album. Ocean hatte zunächst als Songwriter für andere – u.a. John Legend - gearbeitet, hatte sich 2010 dem innovativen HipHop-Kollektiv Odd Future angeschlossen, dessen Earl Sweatshirt auf channel ORANGE mitwirkt. Ocean bezieht sich mit dem Titel auf das Phänomen der Synästhesie – der sinnlichen Verbindung von Gefühlen mit Farben – in seinem Falle die Verbindung der Gefühle seiner ersten Liebe mit der Farbe Orange. Es muss ein sehr schöner Sommer gewesen sein – das Album fühlt sich an, wie eine lange warme Sommernacht mit Freunden und dem/der Geliebten. Um seine sexuelle Orientierung machte Ocean keinen Hehl – das Thema wurde nach der Veröffentlichung des Albums via Tumblr ausführlicher behandelt, als vielleicht nötig, es lenkte zeitweise von seiner Musik ab – aber die Liebe, von der er hier singt, verstehe ich als universell. Die Art WIE er dieses Album gestaltet, ist beeindruckend. Mal singt er im Falsett („Pink Matter“ - mit Cameo von OutKast's Andre 3000), mal erinnert er an Marvin Gaye, wenn er mit sich selber im Duett singt, er verbindet – genauso undogmatisch wie Kendrick Lamar – Pop, HipHop und Psychedelic mit Soul und R&B und er beweist ein ums andere Mal sein Talent als Songwriter, der sich nicht um althergebrachte Strukturen scheren will. Das zentrale „Pyramids“ verbindet feine Melodik mit psychedelischen Sound-Exkursen, das darauf folgende „Lost“ wäre eine formidable Hit-Single, lässt beste Erinnerungen an Prince - zu der Zeit, als er noch richtig aufregend war – aufkommen, aber der als Single ausgewählte Opener „Thinkin Bout You“ steht dem mit seiner Melodie incl. Widerhaken in Nichts nach. Man kann auch diesem Album das Wissen um Jahrzehnte Popmusik anhören, aber wenn ein solcher Brocken an Kreativität das Ergebnis all diesen Wissens ist... channel ORANGE überschreitet genau wie good kid, m.A.A.d city mühelos stilistische Grenzen – und beide Alben treffen sich irgendwo in der Mitte – dort wo Musik einfach als Musik existiert. Beide Alben sind unersetzlich und gehören zu den Wichtigsten ihrer Zeit.

Swans

The Seer

(Young

God, 2012)

Seit Michale Gira die Swans 2010 wieder aktiviert hat, hat er eine erstaunliche, verspätete „Karriere“ hingelegt. Auf einmal scheint es so, als würde der Noise Rock der Swans, der doch früher immer zu kompromisslos für breitere Massen war, nun ein Publikum finden, das zwar immer noch nicht Mainstream ist, das aber doch so groß ist, dass folgerichtig auch Medien und Zeitschriften verstärkt über die Band berichten, die sie sonst nur von ferne beobachtet haben - was dann wieder dazu führt dass ihre Alben über den Klee gelobt werden. Die Frage ist – sind die Swans massenkompatibler geworde, oder ist da eine neue, junge Generation von Musikhörern herangewachsen, die offenere Ohren für Extreme hat? Ich vermute Letzteres und denke, man kann als Beweis dafür ganz trefflich The Seer anführen. Wirklich viel hat Michael Gira an seiner Musik nicht geändert: Auf den Studioalben der Swans sind es simple Tonfolgen – machmal gar nur zwei Töne – die sich zu riesigen Ungetümen aufbauen können, die variiert, verkleinert, wieder erhöht und zum Zusammenbruch gebracht werden. Dazu dystopische Lyrics oder Satzfragmente, die Michael Gira als Wanderprediger und Scharlatan den Gläubigen vor die Füße wirft. Der Unterschied zu den legendären Konzerten ist klar erkennbar. Live wird nicht mit Dynamik gespielt – es gibt nur sehr laut und noch viel lauter. Man badet von Anfang an in einem Meer aus Noise. Auf den Alben aber gibt es ruhige Momente, die Dynamik ist viel wichtiger, manche der weniger ausgedehnte Stücke rücken durch bewusste Reduktion in Richtung Folk-Musik – auch Das gewiss von Michael Gira geplant. Dafür ist das über 30-minütige Titelstück – aufgebaut auf einem einzigen Ton – nah an den Tonnengewichten eines Konzertes. Der Unterschied: Die Instrumente klingen differenzierter - was insbesondere der Lap-Steel von Kristof Hahn gut steht - und man kann die Lautstärke wählen. Das tribalistische Drumming von Thor Harris macht dessen Vornamen Ehre, beim regelrecht „schönen“ und kurzen „Song for a Warrior“ gastiert Karen O von den Yeah Yeah Yeah's, dafür sind die beiden finalen Jam's „A Piece of the Sky“ und „The Apostate“ mit jeweils ca 20 Minuten Länge wieder gewaltige Brocken. The Seer ist zwei Stunden Musik, die wirklich in jeder Hinsicht anstrengend sind. Es ist meiner Meinung nach ein großartiges Album, aber die Swans haben sich tatsächlich nicht groß verändert. Frühere Alben wie Soundtracks for the Blind oder Children of God ('87) kommen im Grunde mit ähnlichen Mitteln zu vergleichbaren Ergebnissen. Damals wie heute könnte man den Swans vorwerfen, sie blähen ein Nichts zu unendlicher Größe auf – oder man verliert sich in ihrem Meer aus Lärm. Da ist Michael Gira ehrlich. Bei seiner Musik war und ist das Ziel Katharsis.

Godspeed You ! Black Emperor

'Allelujah! Don't Bend! Ascend!

(Constellation,

2012)

Eine andere Band (mit viel kürzerer Historie) ein ähnliches Ziel. Die Musiker des Kollektives Godspeed You! Black Emperor haben vor 'Allelujah ! Don't Bend ! Ascend ! ebenfalls zehn Jahre pausiert bzw. sind diversen Nebenprojekten nachgegangen, auch ihrer Musik wird eine kathartische Qualität nachgesagt – nach dem Hören ihrer Musik ist man zugleich erschöpft und erlöst, aber wo Swans einen Koloss auf tönerne Füße stellen, damit er zusammenbricht, da lassen Godspeed einen hölzernen Koloss in Flammen aufgehen. Heißt: Ihre Musik klingt organischer, ihr Ansatz ist immer ein gesellschafts-politischer oder ökologischer, und ihre Musik formuliert diese Kritik ohne Textblatt. Sie drehen sich nicht so sehr um sich selber und um das Prinzip „laut – und dann noch lauter“, sie sind dynamisch – und waren das von vorne herein, weshalb sie in der Post-Rock Schublade abgelegt werden. Aber für diese Schublade waren sie immer zu groß, zu vielschichtig, was sie wiederum in eine ähnliche Position wie die Swans hebt. So beginnt 'Allelujah ! Don't Bend ! Ascend ! mit dem Titel „Mladić“, bezogen auf den bosnisch.serbischen General, der im Serbien-Krieg das Massaker an Männern, Frauen und Kindern in Srebrenica befahl, der die mörderische, vierjährige Belagerung von Sarajevo mit einer Unzahl an zivilen Opfern befehligte. Und bei Godspeed reichen der Titel und die instrumentale Darstellung, um Mladić's Gesicht und die schrecklichen Kriegsbilder wach zu rufen. Die folgenden Stücke sind nicht so expliztit betitelt, aber ihre Sound-Ästhetik ist eine ähnlich dunkle – im Vergleich zu Swans waren Godspeed immer etwas variabler, hier nutzen sie Elemente osteuropäischer Musik, es gibt ruhige Passagen, allein mit Violine, Bass und Percussion, man hält ständig den Atem an und erwartet eine neue Explosion. 'Allelujah ! Don't Bend ! Ascend ! mag nicht ganz so überwältigend sein wie das 2000er Meisterwerk Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven, allein schon weil es kürzer ist – sowohl kürzer als Antennas als auch als The Seer - aber Godspeed sind wieder nah dran. Wenn man so selten Alben veröffentlicht, dann sollte jedes Neue auch groß sein, und das zumindest ist ihnen hier gelungen. Neben The Seer der zweite schwere Brocken des Jahres 2012.

Lana Del Rey

Born To Die

(Universal,

2012)

Lana Del Rey – zuvor als Lizzy Grant unterwegs – ist eines der musikalischen Phänomene, die in dieser Form nur im YouTube-Zeitalter entstehen können. Sie ist die personifizierte Teen-Girl Fantasie, aufgeladen mit den 50er-Jahre US-Symbolen einer (damals noch) heilen Welt, über der aber schon bedrohliche Wolken aufziehen. Eine Pop-Vision, zusammengebaut aus Bildern von David Lynch, Marilyn und Disney. Sie eroberte 2011 das Internet mit unscharf verwackelten, angeblich mit der Webcam selbst-aufgenommen-Videos, mit dem ersten Hit „Video Games“, mit einer Unschuld, die von Hipstern erst geliebt und dann als aufgesetzt und manipulativ gedisst wurde. Dass sich die Missgunst der Glaubwürdigkeits-Dogmatiker schnell gegen Lana Del Rey's (… allein der Name... stylish...) Äußerlichkeiten richtete, zeigt, wie billig sie ist. Denn unabhängig von den möglicherweise ja wirllich ausgedachten image-bildenden Massnahmen lieferte sie mit Born To Die ein komplettes Album ab, das die Klasse der fehlerlosen Singles noch einmal bekräftigte. Das Tempo des Albums ist entweder langsam oder sehr langsam, man wiegt sich vom Opener „Born to Die“ bis zum abschliessenden „This Is What Makes Us Girls“ in einer lauen Sommer-Brise, Del Rey's Stimme klingt melancholisch bis leicht gelangweilt, sie hat sich mit ihrer Rolle als schönes, tragisches bad girl abgefunden, kann nicht anders. Die Singles „Video Games“, „Blue Jeans“ und „Summertime Sadness“ haben sich als erstaunlich robust erwiesen, sind bis heute nicht abgenutzt – obwohl sie im Radio zu Tode gespielt wurden. Der Sound des Albums verbindet Elemente des Twin Peaks Soundtracks mit 50er Jahre Twang, üppige Orchestrierung mit klug versteckten Elektronik-Spielereien. Aber es sind sehnsüchtige Songs wie „National Anthem“, die sogar ohne ikonische Videos ganze Film-Scripts ablaufen lassen. Die Tatsache, dass es ausser Lana Del Rey niemanden gibt, der ein solches Image hat, dass ihre Musik eigenständig blieb und auch noch für weitere Ideen und Alben reichte, sollte Zweifler davon überzeugen, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, seine Karriere auf einem durchdachten Image aufzubauen – zumal wenn es auf einem stabilen musikalischen Fundament ruht. Schließlich ist das doch ein Prinzip von Pop...

Tame Impala

Lonerism

(Modular,

2012)

Wenn ich Lonerism von Tame Impala, (= Kevin Parker...) als eines der besten Alben des Jahres 2012 bezeichne, setze ich mich wohl dem Vorwurf aus, ein konservativer Sentimentalist zu sein. Denn das Fundament, auf dem das zweite Album des Australiers ruht, reicht von Schönheiten wie Animal Collective über die Flaming Lips bis hinab zu den Beatles ca. Magical Mystery Tour. Und dieses Fundament ist weithin sichtbar, vom Image bis in kleinste Sound-Details – zumal Flaming Lips-Mitglied und Produzent David Fridmann hier – nach dem Debüt wieder auf Wunsch Parkers – seine Hände im Spiel hat. Dass Parker sich bei den Aufnahmen zu Lonerism von Todd Rundgren's A Wizard, A True Star beeinflusst fühlte, ist nur noch eine weitere passende Referenz. Er hatte nach dem Erfolg des Erstlings Innerspeaker zwischen Auftritten in der ganzen Welt Song-Ideen auf dem IPad gesammelt (diesen zwischendurch verloren und wieder bekommen...) die Schnipsel dann in Paris und seiner Heimatstadt Perth zu Songs zusammengebaut, die er dann von Fridmann mixen ließ. Seine Idee war, mehr Experiment und zugleich mehr Plastik, mehr Chaos und mehr Pop zu wagen. Laut eigenen Aussagen wollte er die Erwartungen der Indie-Gemeinde unterlaufen, fühlte sich durch deren Dogmatismus herausgefordert und wollten Britney Spears mit Komplexität und Psychedelik verbinden. So kamen hier verstärkt Synthesizer zum Einsatz, nur auf zwei Tracks ließ Parker sich von seinem Tour-Begleiter Jay Watson helfen, machte sonst alles allein. Umso besser, dass ihm die Quadratur des Kreises gelang: Lonerism hat synth-lastige Pop-Momente, die Songs könnten als purer Synth-Pop durchgehen, aber dann werden doch immer wieder psychedelisch-komplexe Melodien gesetzt, dann donnern Fridmann's typische Drums und Parkers mit Delay und Reverb behandelte Stimme verschwindet in Nebelschwaden. Wie bei einigen Alben der Flaming Lips gibt es auch auf Lonerism mit „Be Above It“ einen herausragenden Opener, der John Lennon-Gedächtnis Gesang mit den Lips verbindet. Die Single „Elephant“ kann man mit T.Rex meets Animal Collective-Referenzen beschreiben – aber letztlich sind alle Stempel unnötig, denn das Album kann als moderne Psychedelik gut allein stehen, „Apocalypse Dreams“, „Mind Mischief“ oder „Nothing That Has Happened“ mögen Vorbilder haben, aber sie sind auch ohne tolle Songs. Ich sag's mal so: Wer die Vorbilder nicht kennt, bekommt klugen, abwechslungsreichen Prog-Pop zu hören... und wer die Vorbilder kennt auch.

Grizzly Bear

Shields

(Warp,

2012)

Grizzly Bear haben 2009 mit Veckatimest ein besonders hoch-gelobtes Indie-Album gemacht, sie stehen musikalisch für mich in einer geschmackvollen Reihe mit ein paar anderen Modernisierern der „Indie-Musik welcher Art auch immer... und ich brauchen dennoch immer etwas länger, um ihre Alben zu mögen. Es ist das gleiche Problem, wie bei Tame Impala: Musik, bei der ich ständig denke „Das klingt wie..., dies klingt wie...“ geht zunächst oft an mir vorbei. Dabei sind Grizzly Bear doch so eigenständig, dass ich die ständige Suche nach Referenzen nur mit dem Umstand erklären kann, dass wir nun einmal das Jahr 2012 – und damit 50 Jahre Geschichte populäre Musik hinter uns haben. Nach der Tour zum Erfolgs-Album hatten die vier Musiker sich eine Pause gegönnt, hatten die Zeit teils mit Solo-Projekten, teils mit schlichtem Nichtstun verbracht, und kamen dann mit kurzen Unterbrechungen in Texas und zuletzt in Cape Cod zusammen, um das neue Album aufzunehmen. Der Erfolg und die Pause hatten den Musikern offensichtlich gut getan. Waren die ersten Sessions in Texas noch nicht ganz befriedigend, so griffen die Zahnräder im Haus der Großmutter von Sänger Ed Droste in Cape Cod ineinander. Erstmals wurden Songs gemeinsam geschrieben, man half sich gegenseitig, kritisierte sich gegenseitig und schuf Songs, die die Grenzen des Indie-Folk in allen Richtungen sprengten. Man kann die Musik von Grizzly Bear durchaus als unauffällig bezeichnen – es gibt keine Extreme, die Songs sind melodisch, mit netten Details verziert, auch der Einsatz von elektronischen Strukturen ist dezent und geschmackvoll – und man könnte genau das langweilig nennen. Der Vorgänger Veckatimest war da vermutlich das größere Wagnis – auch wenn das Ergebnis nur für ungeübte Ohren revolutionär war, Shields baut auf den Erfahrungen dieses Albums genauso auf, wie auf den Erfahrungen von Yellow House, aber Songs wie der Opener „Sleeping Ute“, „Yet Again“ oder „Speak in Rounds“ sind inzwischen von einer Schönheit und Klarheit, die fast kitschig werden könnte, wären sie nicht so sorgfältig ausgearbeitet und so intelligent. Man kann sich in Shields vertiefen, wie in ein gutes Buch. Es mag aufregendere Alben geben, aber für mich steht Shields stellvertretend für die paar klugen Bands, die in dieser Zeit noch hörenswerten Indie-Pop/Folk/Rock zustande bringen... Bands wie Fleet Foxes, Bon Iver oder Sufjan Stevens. Und so fällt dieses Album aus den Moden heraus – auch wenn solche Musik vor zehn Jahren nicht hätte entstehen können.

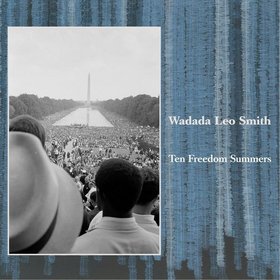

Wadada Leo Smith

Ten Freedom Summers

(Cuneiform,

2012)

Ha! Wer ist Kamasi Washington..? Es gibt seit den späten 00er Jahren eine junge Generation von Jazzmusikern/ innen, die das hermetische Genre mit sehr weltzugewandter Bedeutung füllen, die Jazz mit einer Motivation und Inspiration spielen, die ihm in den 80er und 90ern meiner Wahrnehmung nach fehlte – als Technik oft wichtiger war, als die Aussage der Musik. Und dann kommt 2012 der 70-jährige Trompeter, Komponist, Rastafari und Kompositions-Lehrer Wadada Leo Smith daher, und zeigt der jungen Generation, dass auch die Älteren noch immer etwas zu sagen haben. Ten Freedom Summers ist tatsächlich (s)ein Lebenswerk, eine Zusammenfassung all dessen, was Smith in den Jahren seit dem Ende der Sechziger gelernt und gelebt hat. Er mag nicht die Bedeutung mancher Zeitgenossen gehabt haben, er arbeitete mit Anthony Braxton, Henry Threadgill oder Henry Kaiser zusammen – aber die kennt nur derjenige, der sich im FreeJazz der Siebziger auskennt. Sein '79er ECM-Album Divine Love immerhin sei hier erwähnt... Aber wie soll man ein über 4 1/2-stündiges Album beschreiben, das sich ohne Texte mit der Geschichte der Schwarzen in den USA seit der Mitte der Fünfziger befasst? Smith war dabei – das kann man sagen - „I was born in 1941 and grew up in segregated Mississippi and experienced the conditions which made it imperative for an activist movement for equality“ und so behandeln die 19 Suiten dieses Albums musikalisch verschiedenste Aspekte des historischen Kampfes der afro-amerikanischen Bevölkerung der USA um Gleichberechtigung. Es Begann 1977 mit Smith's Komposition über den 1963 in Mississippi von einem Polizisten ermordeten Bürgerrechts-Aktivisten Medgar Evers, dessen Mörder bis 1994 straffrei blieb. Es gibt Kompositionen mit Titeln wie „Rosa Parks and the Montgomery Bus Boycott, 381 Days“, „Martin Luther King, Jr: Memphis, the Prophecy“ oder – kaum weniger eindeutig - „Freedom Riders Ride“. Über Tracks wie „Emmett Till, Defiant, Fearless“ muss man sich informieren – und stösst auf rassistisches Unrecht, das unfassbar und zugleich erschreckend aktuell ist. Dazu lässt Smith sein eingespieltes Quartett aus zwei Drums, Bass und Klavier sowie das neun-köpfige Southwest Chamber Music Ensemble teils über vorgegebene Themen improvisieren, teils durchdachte Kompositionen abspielen. Dass allen Beteiligten das Thema am Herzen liegt, dass hier Klassik, freie Improvisation und kontrollierter Jazz aufeinander treffen, als würde Miles Davis mit Ornette Coleman zusammenarbeiten, dass die einzelnen Elemente der Musik einander durchdringen und ein äußerst komplexes Geschichtsbild zeichnen, macht Ten Freedom Summers zu einem dieser Jazz-Alben, die Bedeutung und Können mit Spaß zusammenführen. Die 4 ½ Stunden allerdings sind am Stück kaum durchhörbar – aber in Portionen ist das Ganze äußerst spannend und interessant.

Shackleton

Music for the Quiet Hour/The Drawbar Organ EP's

(Woe

to the Septic Heart, 2012)

Meine Vorliebe für die düstereren Aspekte in der „elektronischen“ Musik wird an dieser Stelle immer wieder deutlich: Die Alben, die ich empfehle, sind quasi nie tanzbar, sondern abstrakt oder erzählerisch und vor Allem düster. So haben die beiden 2011er Andy Stott-EP's Passed Me By/We Stay Together mit Shackleton's Doppel EP-Release Music for the Quiet Hour/The Drawbar Organ EP's nicht nur das Format gemeinsam. Auch der Brite Sam Shackleton hat sich in den letzten Jahren einen Kosmos aus Beats, Sounds und Ideen geschaffen, der dunkelrot getönte Bilder malt. Seine 2009er Album Three EP's (aha!) war schon meisterlich in seiner Kombination von tribalistischen Drum-Programmierungen, Voice Samples aus dem Dschungel, regennassen Großstadt-Sounds und dunklen Dub-Bässen. Diese neue Doppel-CD mit 126 Minuten UK-Bass/Dubstep/Tribal Ambient ergänzt und führt das, was Shackleton in den letzten Jahren gemacht hatte, zum Gipfel. Man kann die Musik auf dem ersten Teil dieses Doppel-Albums als Sound-Collage bezeichnen. Das Music for the Quiet Hour genannte Album besteht aus fünf bis zu 21 minütigen Tracks, in denen Sprachsamples mit den geloopten Sounds von Xylophon, Marimba, Glocken etc rhythmisiert werden. Die Stücke werden zu hypnotischen Dauerschleifen, die mich eher an eine Mischung aus Krautrock und Elektronik denken lassen, als an Dubstep a la Burial. Das Ganze ist hochkomplex und wird bei aller Länge nie langweilig. Das seltsame Klingeln im Hintergrund erzeugt Spannung - eine unheimliche Stimmung, die in flirrender Hitze entstehen mag. Shackleton arbeitet beim zentralen „Music for the Quiet Hour Part IV“ mit dem Spoken Word Künstler Vengeance Tenfold zusammen, der nach einigen Minuten zu unentschieden dahin wandernden Beats und Sounds als Großvater seinem Enkel einen Brief diktiert. Ein Diktat, das in beängstigende Fragmente zerhackt wird. Die Drawbar Organ EP's gab es tatsächlich als drei Einzel-Releases, sie sind näher an The Three EP's, sind konventioneller, wenn man bei Shackleton von Konvention sprechen will. Die Klangfülle ist reicher – und damit auch etwas beliebiger, es gibt regelrechte Songs und Sounds, die an Industrial gemahnen – nicht zu Unrecht, da Shackleton mit Künstlern aus dem Throbbing Gristle/Coil Umfeld sympathisiert und deren Ästhetik durchaus teilt. Da ist „Seven Present Tenses“, das mit ein paar S/M Bezügen trefflich auf einem Coil-Album Platz gefunden hätte. Bester Track ist für mich „Katyusha“, bei dem das für die EP's titel-gebende Hammond Organ Kindermelodien spielt, die sich in einem verwilderten Dschungel aus Rhythmus und Sound immer weiter zu entfernen scheinen. Es mag sein, dass es 2012 von Burial, Actress oder Flying Lotus bessere Alben mit elektronischer Musik gibt. Aber die werden auch irgendwo ihren Platz finden. Hier und jetzt lobe ich Music for the Quiet Hour/The Drawbar Organ EP's.

Converge

All We Love We Leave Behind

(Epitaph,

2012)